1

鲁迅说,人类的悲欢并不相通。

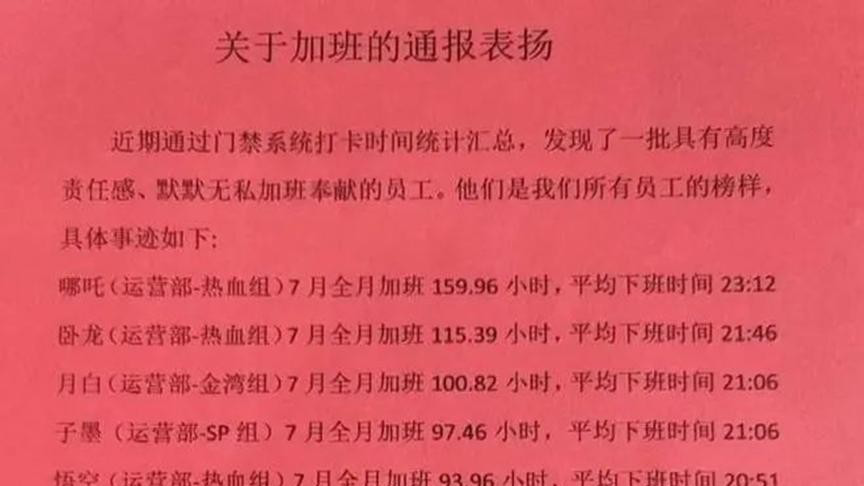

这句话不一定完全准确。但7月加班159.96小时、平均下班时间23:12的那位“红榜”榜一,与WFH(居家办公)浪潮下在家“摸鱼”的码农们,悲欢一定是不相通的。

新冠疫情让许多企业转向远程办公或混合办公。对打工人们来说,营造宽松环境的企业,永远比拼命“卷”员工的企业更受欢迎。

但到了2025年,“卷”员工,似乎不幸地成为企业家们之间的一种新时尚。

即便不谈那些鼓励员工加班160小时的奇葩公司,许多曾相当激进推行WFH政策、福利待遇特别好的大公司,也都转过头来倡导起了RTO(重返办公室)。

比如前两天,微软就被爆出将执行更严格的RTO政策,要求员工每周至少到岗3天。亚马逊、戴尔等更是直接回到“每周在办公室工作5天”的传统制度。

看来,员工和领导的悲欢,也是不相通的。

阿尔文•托夫勒在那本80年代初风靡一时的《第三次浪潮》中预言:

“可能在我们有生之年,最大的工厂和办公大厦会人去楼空,变成鬼魂出没的货栈,或改作其他生活起居之地。”

我们曾无比接近这个预言,现在却又渐行渐远。

为什么?难道真的是因为大家开玩笑时说的那样——没人来办公室,就没人给领导提供情绪价值?

原因肯定不是那么简单。这背后实际上是一道算术题:

从个人、企业,甚至到更宏观的层面看,怎样的办公模式才是总体效率更高的?

反正不是加班160小时这种模式……

反正不是加班160小时这种模式……

2

马哥在北京一家M姓大厂工作。我问他,你觉得在家办公效率高,还是在办公室加班效率高?

他说,不知道,我们从来就没WFH过啊……

不过马哥也说,以前在办公室里确实有很多“摸鱼”的时候,有的同事还会为了打车报销硬拖到9点半再走。

“但最近又有两家大厂来‘卷’我们了。”马哥说,“我从早上10点干到晚上9点半,差不多刚好把活干完,混不了一点。”

在上海一家头部自媒体供职的Michael,平时就干两件事,找选题,写文。

他告诉我,公司只有在选题会的时候要求大家尽量线下到会,其他时候随意。为了蹭空调、咖啡和零食,他也试过在办公室码字,但只坚持了半个月。

“办公室里大家老是聊天,没法写稿。在家安安静静的才能找到‘心流’。”Michael说。

我的多年老友老方住在达拉斯。他最近正考虑搬家,找一个“风景优美、有山有水的地方”。至于工作怎么办?根本不影响。

老方在零售业巨头沃尔玛工作,他妻子则在银行业,但这些传统行业在部分岗位的办公政策上也相当宽松——只要在美国本土48个州任意一处居住即可,永远不用去办公室报到。

老方说,每天上午、下午各专心工作约2小时,就能非常轻松高效地完成当天任务。

“其他时间,就是健身、打游戏、做家务或者出去玩,适当‘分心’对更专心地工作很有帮助。”

许多学术研究都支持打工人们的感受。

携程创始人梁建章与斯坦福大学经济学教授Nicholas Bloom、香港中文大学(深圳)经管学院助理教授韩若冰在顶刊Nature上共同发表了一篇论文,去年底被热议了好一阵。

携程是国内最早大范围试点混合办公制度的大厂之一。论文以其为研究对象,得出几个结论:

每周两天在家办公的员工满意度显著上升,离职率大幅减少,且工作成果和晋升机会不受影响。

用工更稳定了,办公室又能少租一些,企业自然能降本增效。

中国社科院一项研究还显示,远程办公能帮助高素质劳动力减轻同事或领导的干扰,以更有效地完成需要深度思考的工作任务,进而为企业带来更多产出,提升全要素生产率。

提高多少呢?斯坦福大学和芝加哥大学面向超过3万名美国上班族的联合研究给出一个数字:5%。

远程办公/混合办公,或者说给员工更宽松的环境、更灵活的选择,似乎是对雇主们更有效率的选项。

那为什么有的企业不这么选呢?

3

摩根大通CEO杰米·戴蒙今年在大洋彼岸上了好几次热搜。

故事的背景是,小摩年初恢复了疫情前的出勤制度,于是员工们发起请愿,呼吁领导层重新考虑。有人问戴蒙怎么看,他当场表现出明显的不悦。

“我不在乎有多少人签名。”年近70的集团掌舵人当场爆粗,“我完全尊重你不想每天进办公室的权利,但摩根大通不需要你来告诉该怎么做事。”

杰米·戴蒙不是一个人在战斗。特斯拉CEO马斯克、META CEO扎克伯格、谷歌前CEO埃里克·施密特、亚马逊高管马特·加曼等跨国公司领导人,都坚定反对远程办公。

我也问了几家国内中小公司的管理层,有科技公司的,也有传统制造业和服务业的,他们也大多立场一致。

“办公室都不愿意来,我怎么相信你会在家好好工作呢?”这是高管们的共同心声。

2022年,微软对11个国家/地区的2万多人开展了调查。85%的受访企业领导者们认为,员工不在办公室,就难以判断他们是否保持效率。

好吧,这确实一定程度上解释了为什么企业不愿拥抱WFH,为什么要推行RTO,为什么要表扬160小时加班……

但其实,对有追求的企业来说,还有一个更重要的原因——创新。

外界普遍分析,亚马逊办公政策的180°大转弯,是因为管理层认为员工们线下交流频率降低削弱了创新动能,使公司在AI领域落后于其他大厂。

临港一家RISC-V芯片初创公司的老总对此深以为然:

“我们的研发人员几乎每时每刻都在头脑风暴、思维碰撞。面对面的话,聊这些是自然而然的,但如果在微信上,大家就不愿意多谈了。”

复旦大学管理学院特聘教授鲍勇剑表达了相似的意思:线下的交流具有强随机性与偶然性,能产生很多“临场发挥”“临时起意”,进而为创造新的链接带来机会。

上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭则将其与“科技回归都市”的大趋势联系起来——当前的创新体现分布式、小规模、综合化、无边界的特点,需要在人与人之间高频度的见面中产生。

显然,从更高的视野看,传统办公也有远程办公替代不了的优势。

4

思考越深入,格局越打开,越会发现,这事真没那么简单。

在远程办公占比较高(超过30%)的澳大利亚、美国、英国、加拿大等国家,大城市的中心城区面临空心化,商业地产空置率较几年前显著上升,价格则受重挫。

即便只谈打工人的感受,远程办公也不全是利好。

Michael就觉得,有时候搞不清工作时间的边界,似乎随时都要on call(待命),因为不怎么去办公室,没有底气拒绝领导。

老方则跟我坦白,永远不去办公室,意味着永远不要想着晋升了,“反正华人在美国也有‘隐形天花板’,干脆躺平摆烂得了。”

但反过来,大城市的职住平衡、交通拥堵等问题确实因WFH得到了相当程度的改善。郊区卫星城和小城市的人口和配套也起来了。相当一部分“打工人”也能挤出更多时间用于消费、照顾家庭。

梁建章曾撰文指出,灵活地安排工作时间和地点,可以很好地减轻职业发展和育儿的压力和冲突,提高育龄女性的生育意愿。

那么,我们究竟要不要拥抱远程办公?

在中国,远程办公或者混合办公还远远算不上主流,只有特定行业的少数企业、部分岗位选择这一模式。

但随着AI的发展,AI Agent等新工具正逐个攻克信息同步、流程合规等远程办公痛点,条件变得越来越成熟。

且在反内卷、扩内需、促生育的大背景下,央地多级陆续吹风,鼓励更灵活的办公模式。

去年国办印发的《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》就明确提出,鼓励用人单位结合实际采取弹性上下班、居家办公等方式,营造家庭友好型工作环境。

出于“人本”和“提效”的双重考量,乐观地看,接下来会有更多行业、更多企业、更多岗位采取一定比例的远程办公;在时机成熟时,还可能进一步探索四天(半)工作制——比起办公形式的变化,工作时长的调整显然更为根本。而政府机关和事业单位,也完全可能参与其中。

至少,通报表扬加班160小时这种荒唐事,应该越来越少。

5

当然,在做决定之前,有些别人踩过的坑,我们就先别踩了。

对企业/单位的管理者来说,首先不要让虚无缥缈的情绪价值来左右判断。

越早搞清楚哪些岗位适合远程办公、哪些岗位需要保留线下交流的频率,就能越早解放员工生产力,还能腾出点办公室,实现尽可能无痛的降本增效。

陆铭的建议是,那些非创造性、重复性强的岗位,且是明确任务导向的工作,比如客服、普通码农等,在哪里办公都一样——每天该干的活干完了就行了嘛。

对城市的管理者们来说,要认识到两件事:城市的格局势必会随市民工作模式的变化而变化。城市建设从规划到落地有一个不算短的周期。

从国外的经验看,大城市里那些传统的CBD因远程办公陷入低迷,但顶级写字楼的租金不降反涨。零售街区、文化热区的流量也在上升,城市消费中心的角色进一步加强。

也就是说,只要城市中心能继续为人们提供高质量的集聚空间、交流空间,就不用太过担心空心化。而在这一方向上布局得越早,城市更新就能越快适应形势变化。

对每一个打工人来说,倒是面临一个不得不考虑的问题——

更适合远程办公的岗位,似乎都是更容易被AI替代的岗位。

谷歌前高管Mo Gawdat近日在一个访谈节目中警告,AI会在未来15年里替代大批入门级白领岗位,其影响将超过过去任何一次产业革命。

我们拿什么和AI比?还是那句话,面对面的交流,思维思想的碰撞,在相当长的时间里,都是难以被AI替代的。

所以,与其忧心忡忡,不如趁现在,多出门走走吧!

长富资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。